- Accueil

- archéo-ferro

- De Lérouville à Verdun

De Lérouville à Verdun

Me revoici parti, APN sur l'épaule pour faire une histoire de ligne par l'image, j'ai choisi un court tronçon proche de chez moi sur la ligne 19: Lérouville-Verdun, je ne poursuivrais sans doute pas au delà de Verdun.

merci à mon ami Denis pour ses recherches:

En 1866, le gouvernement décide la construction d'une rocade présentant un intérêt économique et stratégique et destinée à relier la transversale Hirson - Longuyon à la ligne Paris - Strasbourg . La déclaration d'utilité publique intervient par le décret du 19 juin 1868 . La loi du 18 juillet 1868 autorise le gouvernement à entreprendre la construction de la ligne et précise que sa concession se fera ultérieurement. La ligne est concédée le 9 juillet 1869 à MM. André Lebon et Edouard Otlet, entrepreneurs de travaux publics à Bruxelles et à Lille agissant comme prête-noms de l'homme d'affaires belge Simon Philippart. Elle est approuvée par un décret du 21 août 1869 .

La guerre de 1870-1871 empêche tout début de construction de la ligne.

Par décret du 12 août 1874, la Compagnie du Chemin de Fer de Lille à Valenciennes se substitue aux concessionnaires et créé une filiale, la Compagnie du Chemin de Fer de Lérouville à Sedan (un accord avait été passé entre la Cie de Lille à Valenciennes et les concessionnaires le 10 novembre 1873 ) .

La Compagnie de l' Est est chargée de la construction et de l'exploitation de la ligne. Par la convention du 21 mai 1874, approuvée par décret du 25 juin 1875, la Cie de l' Est accepte d'incorporer à la nouvelle ligne la section Sedan - Pont-Maugis - Mouzon.

Les travaux de construction vont s'étaler sur deux ans et la ligne est ouverte classiquement par tronçons :

Pont-Maugis - Rémilly-Aillicourt ( - Raucourt ) : 31 mars 1873

Lérouville - Verdun : 28 novembre 1874

Verdun - Dun-Doulcon : 22 novembre 1875

Dun-Doulcon - Stenay : 21 février 1876

Stenay - Remilly-Aillicourt : 12 août 1876 .

Suite à la faillite de la Compagnie du Chemin de Fer de Lille à Valenciennes, la ligne Lérouville - Sedan est rachetée par l' Etat, vu son intérêt stratégique . Le 4 septembre 1879, la Compagnie de l' Est propose d'exploiter la ligne pour le compte de l' Etat et de mettre la ligne à double voie à ses frais . La convention du 22 octobre 1879, ratifiée par un décret du 24 octobre de la même année, accorde provisoirement l'exploitation de la ligne à la Compagnie de l' Est .

Enfin, la convention du 11 juin 1883, ratifiée par une loi du 20 novembre 1883, concède définitivement l'exploitation de la ligne à la Compagnie de l' Est. L'exploitation est confiée avec obligation de réaliser le doublement des voies pour des impératifs stratégiques. A Lérouville, il existait un double raccordement avec la ligne Paris-Strasbourg, qui a exigé de nombreux terrassements encore visibles.

L'ancienne ligne à double voie est actuellement à voie unique mais elle n'est plus exploitée (sans être entièrement déferrée) dans sa partie sud. La ligne remonte la vallée de la Meuse: de Sedan à Pont Maugis, l'itinéraire est commun avec l’artère Nord-Est vers Longwy (double voie électrifiée). Jusqu’à Mouzon, la ligne connaît encore une desserte fret quotidienne (en 2010). Au-delà vers Stenay, la desserte est épisodique. Durant les années 90, le CdF Touristique du Sud des Ardennes (Amagne-Lucquy - Attigny - Challerange) a fait circuler un autorail le week-end entre Pont Maugis et Stenay. De Stenay jusqu’à l’agglomération de Verdun la ligne est neutralisée sans être déferrée (depuis 1980 environ).

De part et d'autre de Verdun (vers Thierville et Dugny) elle est toujours ouverte.

Des rumeurs de remise en service comme voies d'accès au chantier LGV Est ne se sont jamais confirmées; il apparait que c'est le choix de l'emplacement de la gare Meuse qui a scellé son sort: si la gare LGV avait été à Bannoncourt, la voie aurait été remise en service mais c'est Issoncourt qui fut choisit.

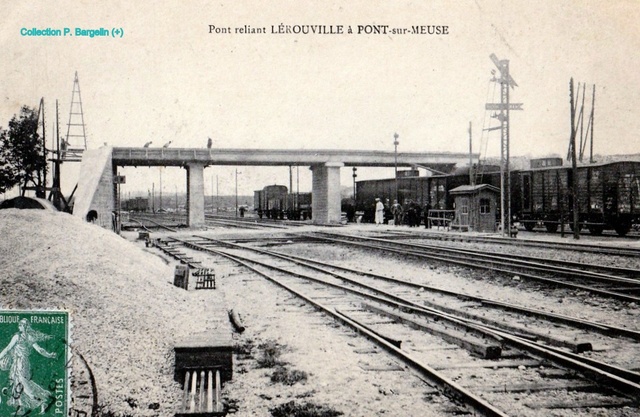

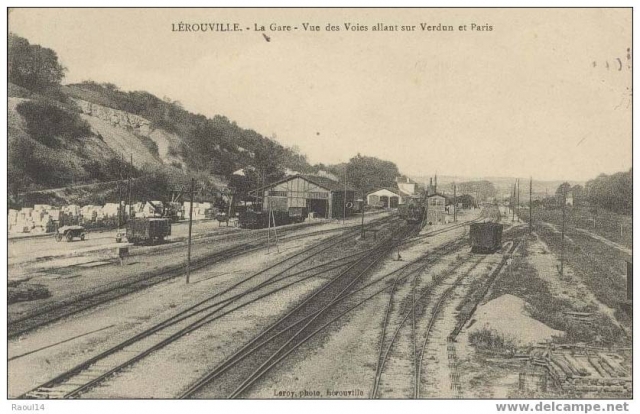

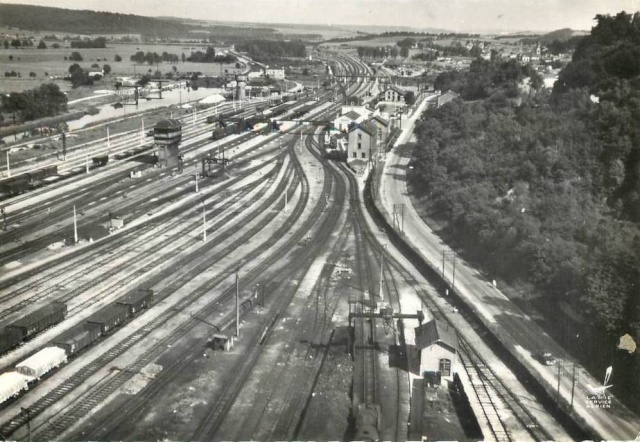

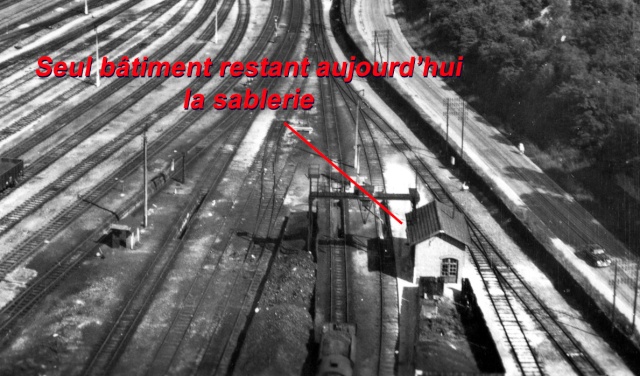

Revenons à notre recherche car Lérouville-gare est intéressante: elle est à la bifurcation de la ligne 1 Paris-Strasbourg qui se divise vers Strasbourg (au centre) ou Metz (à gauche), cette bifurcation a été mise en service en 1931. On voit parfaitement les longues aiguilles sur cette photo.

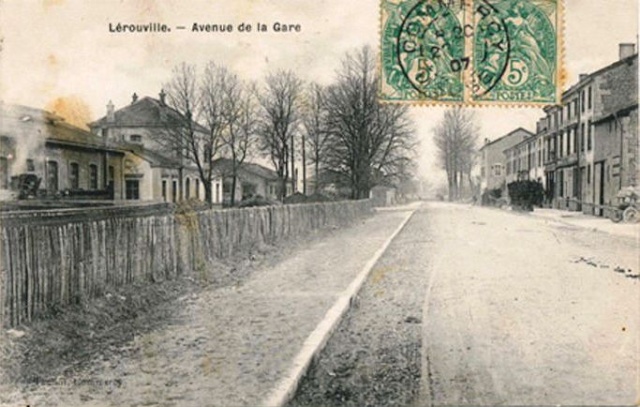

Le pont d'où a été prise cette image existe depuis le début comme l'atteste cette vieille carte postale

Mais nous partirons à l'opposé, sur le court tronçon allant jusqu'à Verdun (60km environ)...

En attendant, Lérouville fut une gare importante avec un dépôt (totalement disparu) et un triage.

Aujourd'hui bien occupé par les compagnies privées, les prima sont à la fête...

5 d'un coup même...

D'autres les cotoient souvent (les 186, les 1206, les class 66 ou 77 et des Euro 4000)... mais où sont nos locos SNCF ?

Le passage d'une loco 185 ou 186 en version DB

A l'entrée des installations, il reste un logement collectif (rénové mais typique) pour les agents SNCF

et l'arrière avec un long bâtiment bas (les garages).

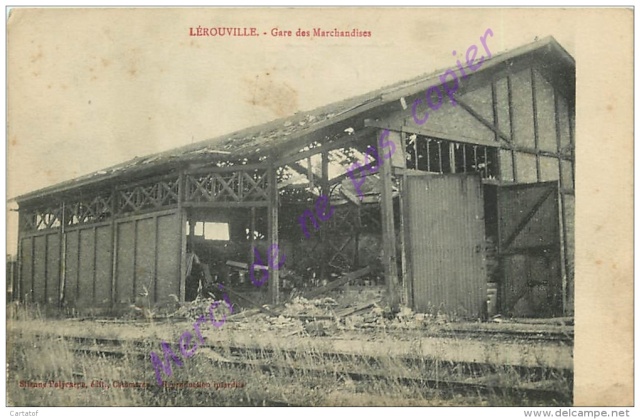

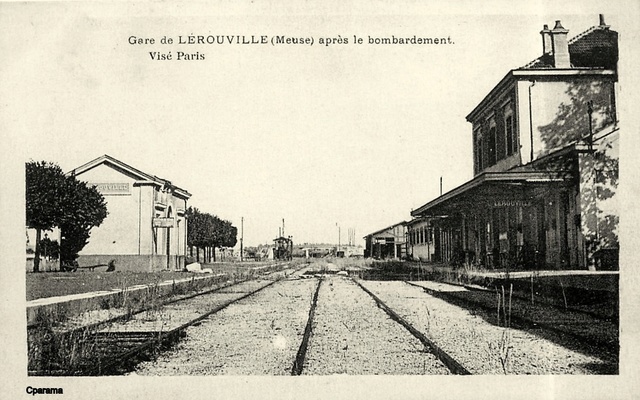

J'ai trouvé une image de la halle bombardée mais en quelle année (les deux guerres sont possibles puisque Lérouville était à portée de canon en 1914-18, la ville et Sampigny ont été bombardées mais je ne connais pas la date exacte: le front était sur la côte non loin, mais Lérouville en tant que triage et bifurcation vers l'Allemagne était aussi une belle cible pour les Alliés en 43-44, bien qu'utile pour la Libération)... C'est bien la halle de Lérouville:

On la voit entière sur cette CPA plus ancienne.

La halle actuelle occupe le même emplacement même si le plan de voie est modifié.

Elle est bien plus modeste, sans doute preuve d'une baisse significative de l'activité marchandises. Le parement de pierres (identique sur tous les bâtiments annexes subsistants) laisse penser à une reconstruction globale, sans doute après guerre où le dépôt était très actif.

Intercalé entre la Halle et le BV, on a l'ancien bâtiment du service VB (voies et bâtiments)

Avec ici une voiture des ouvriers lors de travaux en 2011, une antique DEV AO courte.

Intercalons ici quelques informations sur la seconde guerre Mondiale car Lérouville en tant que bifurcation vers L'Allemagne avait une position stratégique... à tel point qu'elle ne fut pas rasée par l'aviation Alliée... les voies pouvaient aussi servir à l'invasion de l'Allemagne.

Lérouville était pourtant une belle cible pour les Résistants et les Alliés dès 1942 (pas de traces dans mes recherches avant 43 mais je suis persuadé d’actes de résistance) : nombreux sabotages (blocages d’aiguilles, signaux), échanges d’étiquettes sur les wagons, destruction de pièces sur les locos et en rotonde, aide à l’évasion de prisonniers.

Lérouville a vu également passer des convois pour les Camps, des lettres sont tombées des trains et postées aux familles par les cheminots après le départ du convoi. Comme ce témoignage du convoi de juillet 1942.

|

L’arrêt du convoi en gare de Lérouville, Léon Dugny, un militant communiste qui habitait ce gros bourg, se fait reconnaître des cheminots de la gare. Thérèse Dugny, raconte : "Le train du 6 juillet (…) s'est arrêté en gare de Lérouville. Mon mari (…) s'est fait connaître, mais personne n'a pu approcher du wagon, les Allemands les en empêchaient ». On sait par la lettre d'André Darondeau, qu'il est un peu plus de 16 heures. Le train parti, les cheminots de Lérouville apportent à madame Dugny « un nombre considérable de lettres que les détenus avaient jetés sur les voies » afin qu’elle les envoie. Scrupuleusement, elle poste toutes ces lettres qui seront pour beaucoup de familles le dernier lien avec le fils, l’époux, le père. On sait que le train s’arrête en gare de Metz par le témoignage de Félix Bouillon, un des trois évadés connus du convoi (voir Les évadés du train du 6 juillet 1942) |

Vous aurez des détails sur ce blog : http://politique-auschwitz.blogspot.fr/2012/07/les-lettres-jetees-du-train-par-les.html

Les cheminots et les Résistants s’attaquent aux trains et infrastructures autour de Lérouville pour aider à la Libération du pays de façon plus intense et systématique à partir de 1943. (Source : le pays de Commercy par Albert Bertrand et Jean-Paul Streiff 1996).

|

date |

lieux |

acte |

|

17 mai 1943 |

Ville-Issey |

2 fils de commande de signaux coupés sur voie 2 au pk 299.750 |

|

2 octobre 1943 |

Lérouville |

fausse manœuvre volontaire provoque la mort d’un agent allemand |

|

13 avril 1944 |

Lérouville |

saccage de chargement (machines outils) sur wagons à destination de l’Allemagne. |

|

28 mars 1944 |

Lérouville |

Désamorçable d’une bombe en gare sur un wagon citerne n° 547005 rempli d’acétone |

|

26 mai 1944 |

Lérouville |

déraillement de deux wagons du train 11210 (23h20) sur aiguille 216 au pk 288.900, blocage des voies 2 et 2bis pendant 10h |

|

3 juin 44 |

Lérouville |

déraillement machine et tender du train D104 entre Lérouville et Loxéville sur voie 2 au pk 287.430 |

|

17 juin 1944 |

Grimaucourt |

Constat par la gendarmerie : 1 rail et 2 éclisses déboulonnés |

|

18 juin 1944 |

Loxéville |

Déraillement du train de voyageurs D37 au pk 277.120 |

|

24 juin 1944 |

Girauvoisin |

Déraillement à 0h42 d'un train militaire Allemand (transport de V1) au pk 297.650. Mécano Français blessé et 30 h d'interruption |

|

7 juillet 1944 |

Lérouville |

Sabotage FFI, plusieurs morts allemands au pk 114.300 (?) |

|

10 juillet 1944 |

Sampigny |

Poteaux téléphonique coupé et couché sur la voie, poste du sémaphore endommagé |

|

1er aout 1944 |

Gondrecourt Rambucourt |

Sabotage ferroviaire pk 309.514 |

|

Déraillement du train FF125 plusieurs morts dont l'équipe de conduite à 3h12 au pk 308.300 |

||

|

21 aout 44 |

Vaucouleurs |

déraillement d'un train sanitaire vide à 12h45 = 24h d'interruption totale de trafic |

Par ailleurs, des mitraillages par les avions alliés sont menés sur la côte de Loxéville qui, par sa pente, présente un fort ralentissement des trains à l’époque.

|

dates |

lieux |

|

Nuit 14-15 avril 1943 |

- Lérouville : gare de Lérouville mitraillée sans dommage - Mitraillage loco haut le pied (2 fois) entre Lérouville et Rambucourt + train DL 42 entre Loxéville et Lérouville (1 mort allemand) et train 1136 |

|

20 mai 1943 |

Train 1110 mitraillé proche Pagny sur Meuse |

|

11 aout 1944 |

Mitraillage train LMT entre Loxéville et Lérouville (mécano blessé, chauffeur tué) |

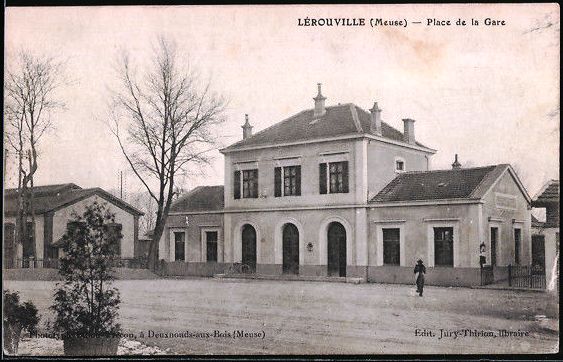

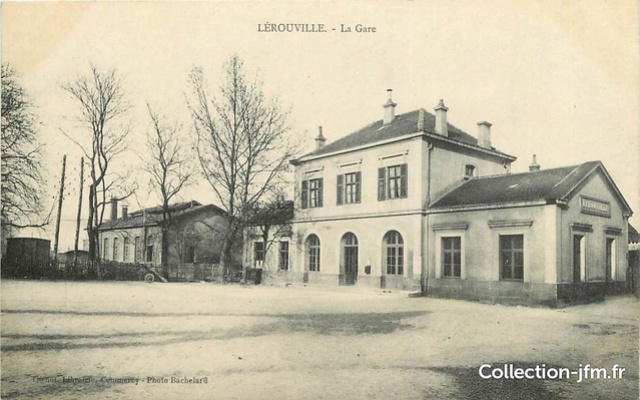

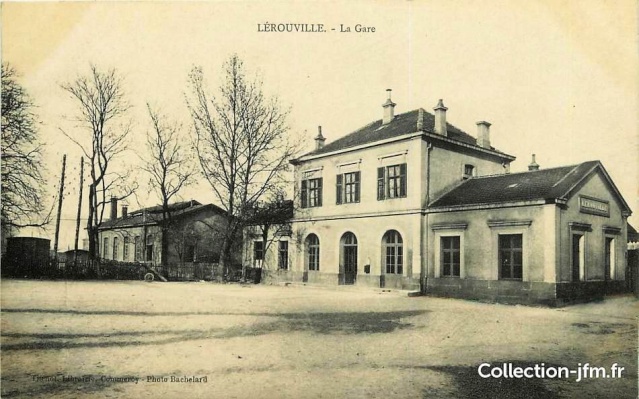

Revenons maintenant au BV qui a pas mal changé avec une grande extension de l'aile gauche (+5 ouvertures) qui laisse à penser à une forte activité. Et on constate aussi la modification de la toiture avec des pièces en mansarde ce qui suppose un logement de plus sans doute mis en place après guerre (la gare elle-même a été peu touchée) et avec l'intensification du trafic, il a fallu agrandir les installations (donc aussi le nombre d'agents permanents)

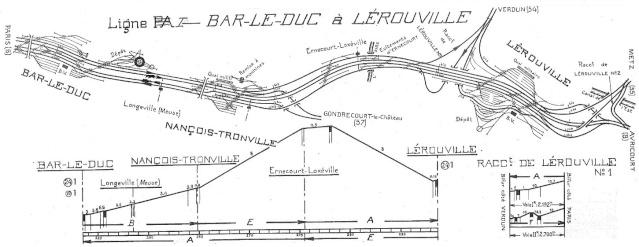

On voit bien sur la gauche une annexe traction: visiblement une remise 2 voies. Le BV est typique de la ligne (celui de Nançois-Tronville est identique; celui de Commercy a une porte de plus sur l'aile gauche).

sur cette autre vue, on voit la totalité de la remise

Un autre point de vue qui serait de 1915.

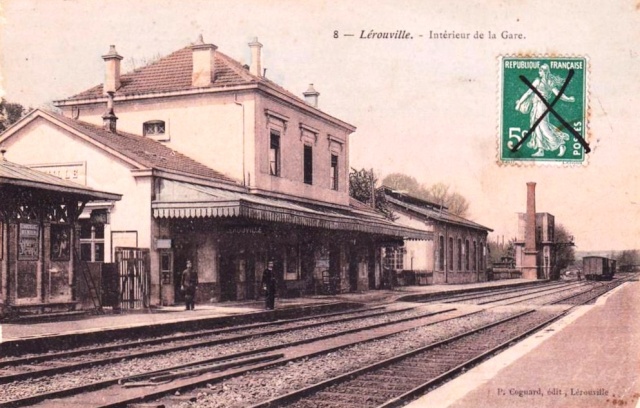

Sur les vues intérieures, on distingue l'ancienne disposition des voies: 2 à quais + 1 voie centrale comme à Commercy à l'époque. Cette carte postée en 1923 est sans doute beaucoup plus ancienne. J'ignore la date du remaniement des voies.

On remarque aussi l'abri de quai typique de la compagnie de l'Est et la halle dans le fond et un bâtiment intercalé qui correspond à l'ancien bâtiment du VB (la forme et le nombre des arcades en façade correspondent).

le plan de voies est identique à celui de Commercy à l'époque (Commercy Gare)

(la légende: "après le bombardement fait sans doute référence au début le la grande guerre, comme évoqué avec la photo de la halle ci-dessus)

Aujourd'hui, le bâtiment à une grande extension de l'aile gauche (5 ouvertures).

La gare garde ses passerelles encore aujourd'hui, sans doute le sol calcaire et la proximité de la Meuse rend difficile le creusement de souterrains ennoyables (c'est une des rares gares de la ligne à avoir des passerelles). La gare après avoir sombrée renait depuis quelques mois... les chiffres de fréquentation sont éloquents. (Source : le pays de Commercy par Albert Bertrand et Jean-Paul Streiff 1996)

1925 = 54.703 passagers

1938 = 45.304 passagers

1993 = 150 passagers

Reprise du trafic en 2014 vers Metz par TER avec un certain succès.

Sur cette image probablement des années 50, on voit bien les aménagements de logements, la passerelle et le poste d'aiguillage (qu'on reverra plus loin). La ligne télégraphique très fournie semble avoir perdu ses fils donc sa fonction. La seconde maison (arrière plan) n'existe plus.

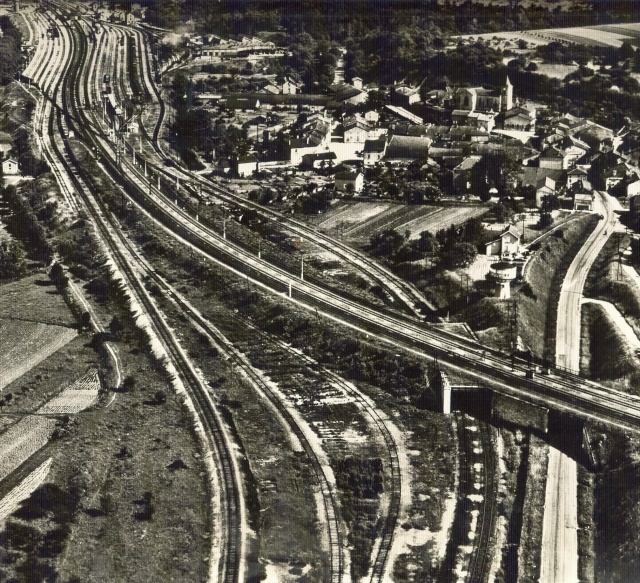

Une vue aérienne opposée nous donne mieux la disposition.

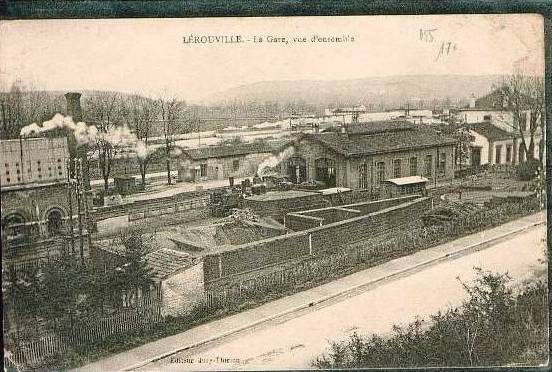

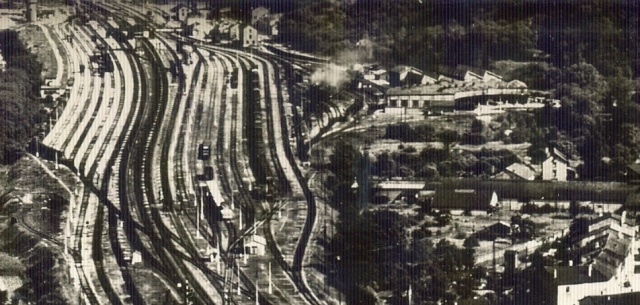

Lérouville triage: le triage est assez important et bien positionné juste avant la bifurcation de Metz. Ce triage voyait une grande activité d'autant qu'entre Lérouville et Bar-le-Duc, se trouve la fameuse côte de Loxéville (en triple voie), cauchemar des convois avant l'accroissement des puissances des locos en raison de sa forte pente (8/1000). Elle nécessitait, dans les deux sens pour les plus lourds convois, des locos en pousse (141TB souvent, à l'époque vapeur) pour passer la butte. Le site était juste à la bifurcation; stratégiquement bien placé pour des bombardements: des abris anti-aériens en témoignent.

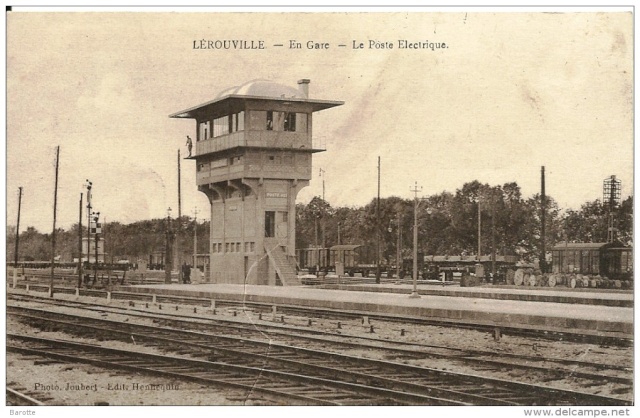

On voit que l'emprise de la gare est importante: 4 quais, dans le fond, on distingue le dépôt. On voit bien aussi le poste d'aiguillages (dit électrique)

Il a disparu aujourd'hui mais était très imposant avec une architecture béton typique de l'entre deux guerres (sa démolition n'est pas si ancienne).

Un autre angle vue de la passerelle en 1986

Il est tombé en 1989.

Le triage est toujours très actif aujourd'hui mais pour les compagnies privées (on l'a vu) en raison de son positionnement sur la bifur de Metz

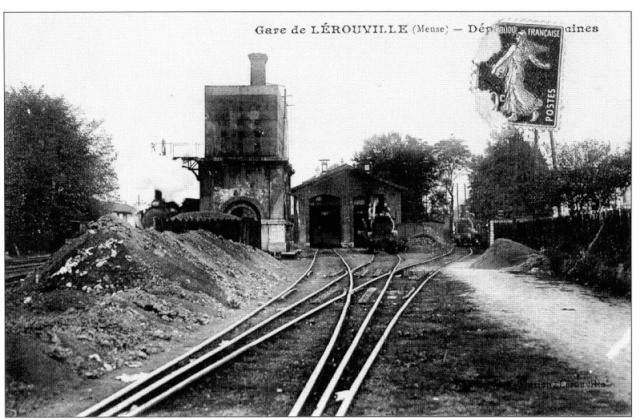

Lérouville-dépôt: il n'existe pas de belle photo du grand dépôt mais on a des images sur les premières installations (la remise déjà vue par exemple): sur cette vue intérieure de la gare, on voit en arrière plan, la remise et une cuve de château d'eau cubique (sans doute bien avant 1914), la guirlande d'abri de quai en façade est assez typique.

Côté cour, on distingue bien cette remise type Est.

De l'autre côté, on repère bien ces installations, le château d'eau est caché (mais la cheminée carrée est là), de plus, on voit le parc à charbon et un autre bâtiment de dépôt devant la remise.

On a même une image prise de l'intérieur avec gros plan sur la cuve rectangulaire du château d'eau.

A cet endroit aujourd'hui, on a une maison d'habitation du style cheminot des années 50 (ancienne résidence du chef de dépôt), qui par le traitement de la façade montre des similitudes avec la halle, ce qui nous laisse penser que tout a été reconstruit à l'identique et à la même période. Il y avait en réalité 2 maisons mais l'une a disparue (on l'a aperçu sur d'autres vues).

Un peu plus loin, un petit bâtiment de même style a survécu jusqu'en 2018 pour d'obscures raisons et qui était le bâtiment de la sablerie.

Sur la façade côté cour, on voit encore les ferrures du portique

Le même sous un autre angle.

Puis l'intérieur tel qu'on le voit encore

A plusieurs endroits, la ligne passe sur des ouvrages particuliers, un pont-arche laisse passer un ruisseau et de l'autre côté le passage pour la route, celui-ci est doté d'un trottoir surélevé pour laisser le passage aux piétons en cas de crue.

Le grand dépôt, quant à lui, était une construction assez importante comme l'atteste cette image de 1957 (sur la droite).

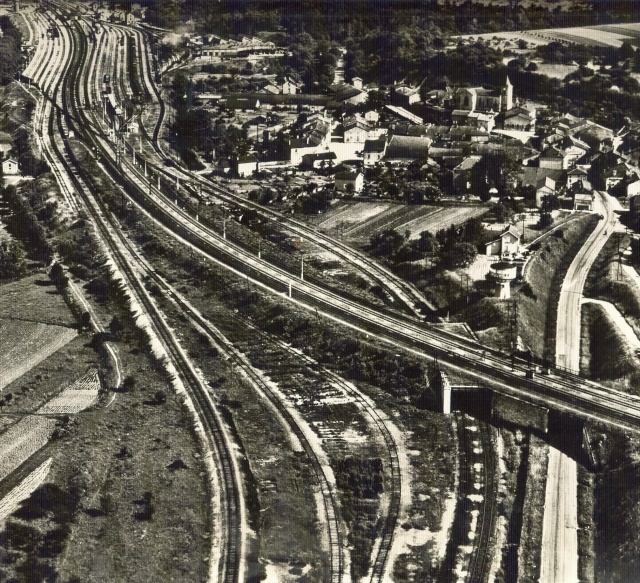

En élargissant, on voit la ligne principale (ligne 1) qui passe en saut de mouton au dessus de la ligne double voie vers Saint Mihiel (en bas de l'image); c'est elle que nous suivrons.

Dans l'autre axe de vue, on a des infos sur ce grand dépôt.

Et un GP fort intéressant.

D'après mes renseignements, il y avait pour le dépôt, 2 châteaux d'eau sur la côte de l'autre côté de la route. Une image aérienne de 1940 les montrent bien à droite.

Sur le terrain, on a encore des traces. On monte par un étroit escalier dans les bois.

Sur une plate forme, beaucoup de ruines, empierrement et ferrures de belle taille (mon pied pour avoir une ref... je chausse du 43)

Ces ruines me laissent penser qu'il y avait bien deux châteaux d'eau, très en hauteur par rapport au dépôt, ils devaient permettre d'avoir une bonne pression aux grues à eau.

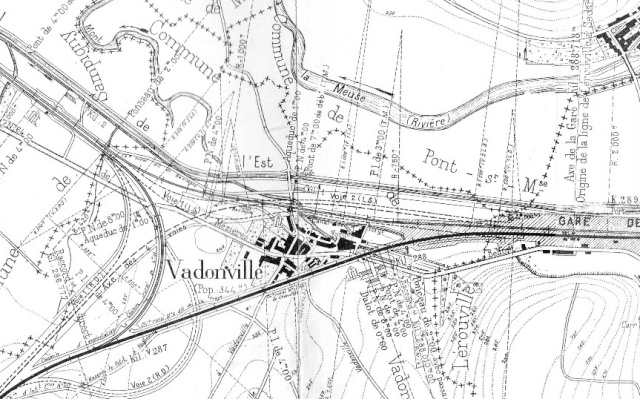

Continuons vers Sampigny, à l'extrémité du triage de Lérouville, on trouve un ancien soubassement de pont dans une rue de Vadonville... on devine encore la forme supérieure du passage des voies mais il n'y a strictement rien avant, ni de l'autre côté ce qui prouve l'ancienneté de l'abandon.

,

Ce soubassement correspond à l'ancien tracé de la ligne 1 comme le montre ce plan.

Reprenons, cette image: On voit 5 voies se rejoignant au bas de l'image (nord géographique)... les 2 voies vers Sampigny mais aussi un contournement du triage.

De ces emprises, il n'a subsisté qu'une voie unique

L'espace reste grand et sert souvent de dépôt de matériel aux chantiers de RVB

Côté route, un double pont permettait le raccordement direct à la ligne vers Paris (on voit au fond, le pont de la ligne 1)

La ligne de Sampigny est, quant à elle, coupée par un heurtoir de fortune.

Mais il demeure possible de suivre la ligne

Revenons un moment en arrière où la ligne était active avec cet extrait d'indicateur Chaix (merci Denis), J'ai choisi 1935 parce qu'on est entre les deux guerres à une époque où le train est encore roi dans les campagnes.

Poussons alors jusque Sampigny... lieu de résidence du président Poincaré (mandat: 1913-1920, donc en fonction pendant la guerre de 14)...revue de détail car cette gare de campagne est très particulière et bien plus imposante que nécessaire.

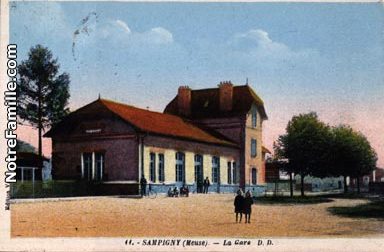

Aujourd'hui, c'est une jolie gare occupée... elle n'est pas déferrée: La gare actuelle est de type "reconstruction": elle est un joli logement, belle propriété privée.

vue côté cour

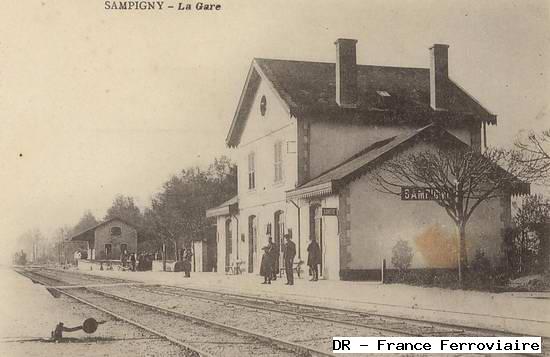

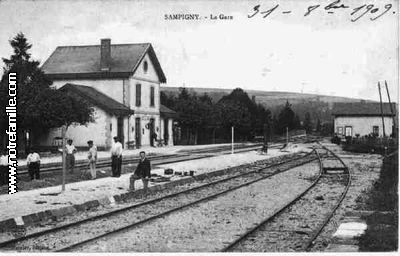

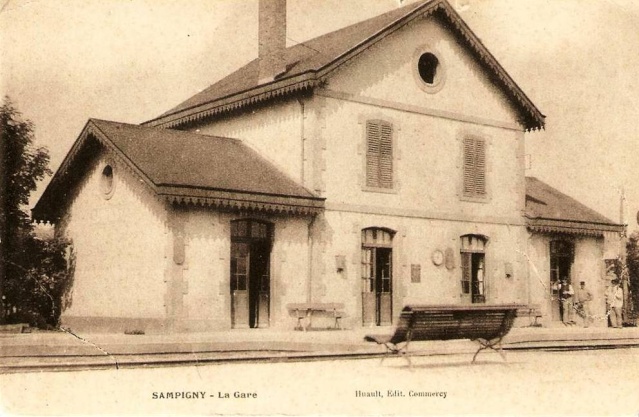

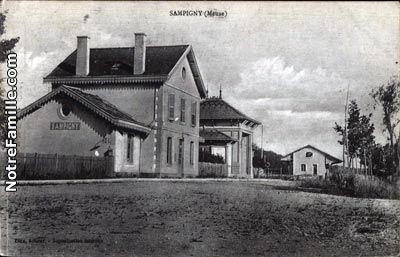

Mais en réalité, ce n'est pas la gare d'origine. J'ai découvert des images de cette gare originelle de Sampigny . La voici dans sa disposition première avant la construction du pavillon pour le Président Poincaré, élu en 1913. La halle a disparue totalement.

CPA: France Ferroviaire

Avec cette autre vue, on voit bien que les emprises étaient plus importantes.

La gare était de style classique de l'origine de la construction de la ligne (une seule porte en façade). Les images datent de 1900-1910 environ

Côté quai à présent (2 portes d'accès aux quais sur le bâtiment principal + des portes sur les ailes pour els services)

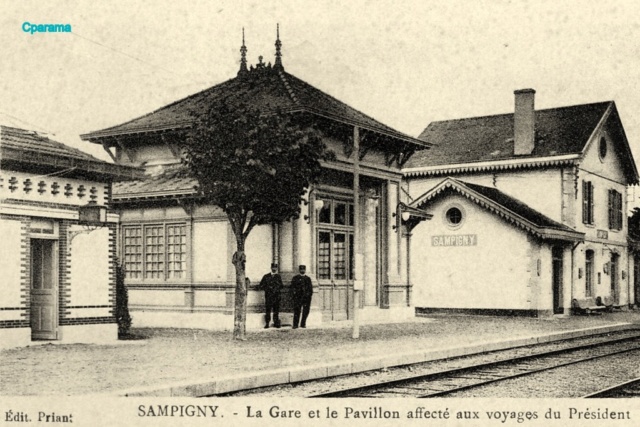

Puis, la gare avec le fameux pavillon présidentiel.

On voit mieux sur cette CPA, le pavillon construit pour le président Raymond Poincaré, qui finalement n'aura existé qu'un an, puisque construit après l'élection de 1913...

CPA: France Ferroviaire

Vu du quai

Une halte cossue.

La gare et la maison du président furent bombardées dès 1914 par les troupes allemandes installées sur les hauts de Han sur Meuse, sur le bois d'Ailly et le bois brûlé où les tranchées sont encore visibles). On remarque que le pavillon présidentiel est encore là mais la gare n'a pas été ratée.

CPA: France Ferroviaire

CPA: France Ferroviaire

La gare "reconstruction" datant des années 30 n'a guère changé depuis.

Si on fouille encore un peu, on retrouve la base de la maçonnerie de la halle visible au loin sur les CPA

Mais aussi un second quai (donc on avait bien 3 voies à quai ce qui est beaucoup pour une gare rurale) et même en arrière plan, un quai militaire immédiatement proche de la gare. Les quais militaires sont très courant mais sa proximité du bâtiment pourrait s'expliquer par les visites de Poincaré à Sampigny.

Le quai aurait été alors pratique pour débarquer la garde républicaine à cheval et les véhicules des déplacements présidentiels par exemple. Chaque visite devait aussi drainer des curieux, des journalistes, une cohorte de politiciens et d'administratifs et du matériel.

Entrons en gare, la barrière d'entrée de cour de marchandise est toujours en place, et on devine la rampe d'accès à la halle.

Le bâtiment "toilettes"

De plus près, on voit le système d'aération entre les parties maçonnées et la toiture vitrée avec auvent.

.

.

C'est peu glamour mais un bel ensemble architectural

Juste entre ces toilettes et le BV, on a la cave.

Et ce beau BV, de grande taille pour un si petit village.

Puis la sortie vers son PN fossile.

Dont les barrières sont aujourd'hui démontées.

Une desserte se faisait encore en 2007 vers l'usine de Han sur Meuse (1 wagon citerne à essieux de produits chimiques).

Il reste les bases des mécanismes des manivelles des barrières du PN et une guérite

Quittons donc Sampigny pour la suite du périple.

Un dernier regard,

Puis la ligne continue avec un angle bizarre.

A quelques encablures, on retrouve la ligne.

Avec une bifurcation entre la ligne de Saint Mihiel (tout droit) et un EP (à droite).

Nous retrouvons notre livraison de wagon isolé en 2007

En s'approchant, on a un panneau d'indication d'aiguille en pointe qui est finalement assez récent.

L'aiguille est à commande manuelle.

Elle est cadenassée.

Côté EP, on a un dispositif de taquet dérailleur qui protège la ligne pour éviter une entrée intempestive.

Le principe est un sabot mobile qui se couche ou se relève le long d'un rail... dans le cas présent, étant relevé, si un wagon arrive, il monte sur la gorge est déraille de façon programmée. Pour éviter les détériorations de la voie, les traverses sont protégées par des plaques métalliques sur lesquelles se poseront les boudins d'essieux.

Les deux branches suivent un profil différent: la ligne prend en courbe vers Koeur (il y a même un pont par dessus le canal mais trop loin pour avoir une belle photo), quant à l'EP, il plonge vers une usine (on les devine).

Reprenons la ligne pour la gare suivante qui présente une particularité, elle se situe entre 2 villages (Koeur la grande et Koeur la petite) d'où son nom de gare des koeurs !

Deux PN nous annoncent l'entrée du village. L'un est en pleine campagne; maisonnette transformée. La voie s'arrête nette pour laisser passer la route.

Les rails ont été retirés proprement au niveau des éclisses qui, elles, ont été coupées.

Puis la voie reprend vers Koeur.

Le dernier PN, non loin de la gare, est déjà dans le village de Koeur la petite.

Il conserve sa cave et un puits sur l'arrière.

Placée entre les deux villages, on arrive à la gare par une vaste allée bordée d'arbres dans une disposition assez typique de la fin du XIX°.

L'ensemble est devenu une propriété privée avec le BV agrandi par la construction d'un garage.

L'annexe ex-toilettes sans doute devenue une sorte d'abri de jardin.

Et la petite halle, idéale pour atelier et autre débarras.

A la sortie, un PN totalement abandonné,

Puis la ligne coupe à travers champs, elle n'a que peu de points d'intérêt... une petite maçonnerie,

Un panneau...mais c'est tout.

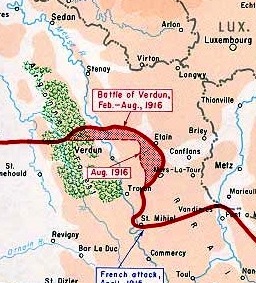

C'est quelque part sur ce tronçon que la ligne fut coupée entre 1914 et 1918 par le front. St Mihiel a été occupé dès 1914 par les Allemands et le saillant de St Mihiel ne sera libèré par les troupes américaines qu'en septembre 1918.

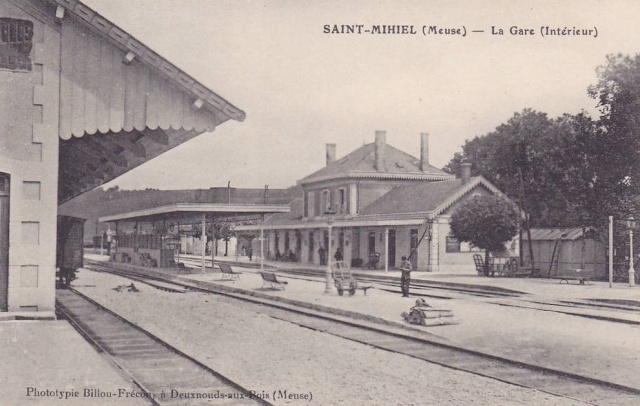

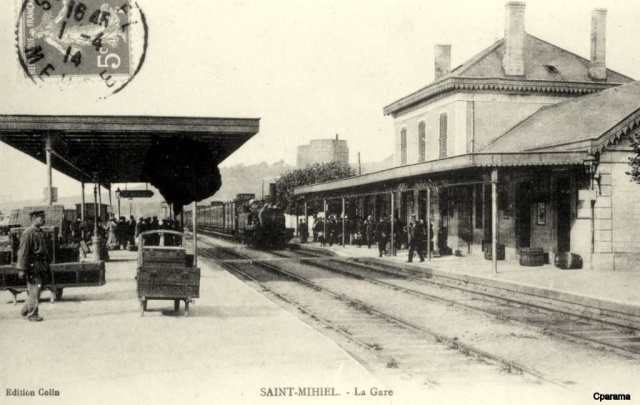

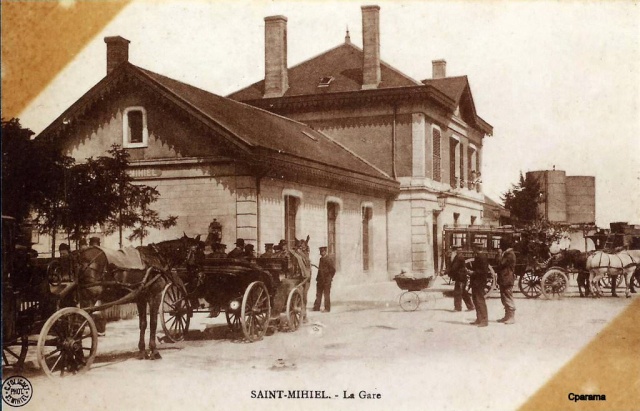

Puis, on entre à St Mihiel par le sud.

Le quartier a bien changé depuis cette photo des années 50.

Il reste une voie à l'abandon mais la gare était assez importante.

Toute la partie "cour de la gare" a été réaménagée et occupée par une enseigne de grande distribution

Côté voie, il ne reste qu'une voie unique en lieu et place de ce qu'il y avait.

On remarque les deux châteaux d'eau en arrière plan, démolis aujourd'hui.

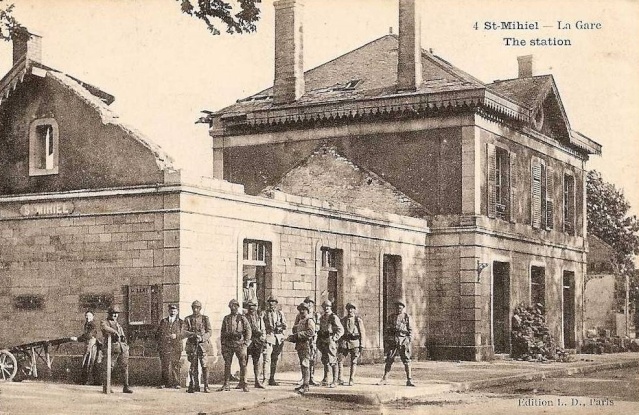

La gare a souffert entre 1914 et 1918. Nous avons ici des soldats français sans doute en 1918 (car début 14, les uniformes étaient différents: le fameux pantalon rouge garance et le manteau bleu horizon étaient de rigueur)

Devenue aujourd'hui un restaurant, la gare est méconnaissable en raison de la véranda. A l'intérieur, des CPA montre la gare du temps de sa grandeur (au passage, on y mangeait très bien)

Le "train" reste présent avec un arrêt pour la navette "gare TGV Meuse"

Depuis peu car invisible sur la photo précédente (considérant que l'article a été publié en 2014), une vieille grue a eau a été déposée derrière cet abri bus. Elle est complète mais pourquoi et comment est-elle arrivée là (en 2020) ?

On a l'embase

puis la partie verticale avec son aspect rainuré.

la partie interne pivotante

solidaire de la partie horizontale

puis le bec avec son système de canalisation du flux...

C'est indispensable pour ne pas en mettre partout. C'est un système similaire à votre mousseur de robinet d'évier. Si vous le retirez, le flux d'eau s'éparpille.

La partie sommitale nous indique que c'est une grue à eau du réseau Nord type 1902. Donc elle n'est pas d'ici cette grue à eau.

Au delà du restaurant après la gare de St Mihiel, la voie disparaît. Elle doit réapparaître plus au nord aux abords des Paroches (petite commune à la sortie de St Mihiel) où un PN atteste des dates de construction de la ligne (1873).

Ce Pn est d'orgine malgré la guerre, face à lui un lavoir plus ancien est criblé.

J'en déduis donc que ce PN n'a pas été irrémédiablement endommagé et a été rebâti à l'identique. D'autres exemples sur la voie donneront d'autres indications. La quasi totalité des installations (BV, PN) sont aujourd'hui occupés, les abandons ou destructions sont rares car la voie pouvait potentiellement resservir (elle n'est même pas déferrée en totalité en 2015)... Toutefois, les ventes en propriétés privées ont commencé vers 1968. Les propriétés sont souvent clôturées et cernées de haies qui rendent difficiles les recherches.

La ligne devait être encore coupée par le front entre st Mihiel et Domcepvrin (d'après les cartes), la ligne restant vers Verdun ne pouvait être utilisée et était dans un espace sous le feu Allemand. Il est possible que, sur de courts tronçons intacts, des trains militaires et de l'artillerie sur voie ferrée allemands furent utilisés (au sud entre Verdun et Ancemont où au nord de Verdun vers le Mort-Homme). Bien entendu, au nord de Verdun (vers Sedan), la ligne était aussi coupée.

Le trafic n'a pu reprendre qu'en 1919 après réparations bien sûr. Mais la présence (nous le verrons) de bâtiments de style d'origine de la construction de la ligne et de type "reconstruction" laisse à penser que les dégâts furent minimes à certains endroits.

Si je suis la carte de la ligne (présentée au début de ce fil) vers Dompcevrin, on devrait avoir un arrêt mais je n'ai rien trouvé si ce n'est un vague PN qui aurait pu servir de halte.

Mais plus loin cet ancien café atteste bien de la présence du chemin de fer (vous apprécierez l'esthétique des graphismes)

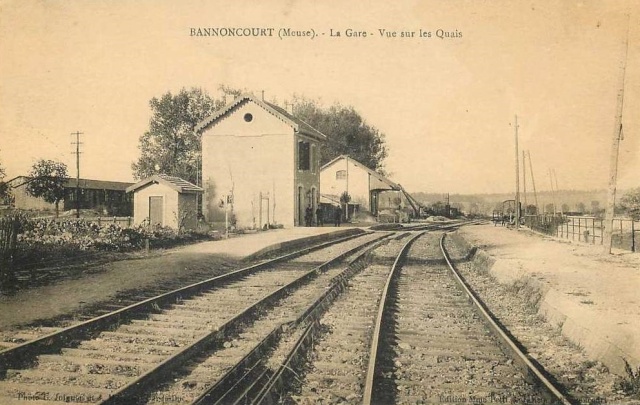

Rien donc de bien joyeux sur Dompcevrin, passons donc à l'étape suivante plus intéressante: Bannoncourt, les installations en place sont intéressantes... l'accès commence par un Pn de style reconstruction à la sortie sud du village.

Puis un second PN encore reconstruction mais plus proche de la gare et plus important. Il a été sérieusement réaménagé (la façade est peu commune et sans doute pas d'origine).

Sur cette vue, on aperçoit l'exBV

Et sur ces CPA, on voit bien les installations dont l'ancien PN

Le dit-BV est une petite propriété cachée par de la végétation mais on l'aperçoit encore un peu.

avec une guérite annexe dans la cour.

Plus intéressante est la transformation de la halle en résidence... un seul côté est visible (l'autre est tellement transformé qu'on ne distingue même plus la forme d'origine)

On accède à la terrasse par l'ancienne porte de halle transformée en large baie vitrée. C'est la première fois que je vois ce genre de transformation en résidence privée... souvent les halles ont d'autres destinations (salle des fêtes, atelier municipal...)

La LGV Est passe à quelques centaines de mètres de la sortie du village. Un temps, Bannoncourt avait été pressenti pour être la commune de la gare Meuse TGV, la ligne 19 aurait alors été remise en service pour les trains de travaux voire une navette. Mais les décideurs en ont décidé autrement.

Passons à la suite avec le village de Woimbey où je n'ai trouvé qu'un vieux PN qui aurait pu être une halte.

Puis plus loin Tilly avec deux curiosités: d'abord ce petit PN qui porte encore sa plaque et les voies qui s'arrêtent à ses pieds (au sud du village)

et ce PN-halte agrandi et transformé mais qui nous laisse encore voir son quai.

Allons donc un peu plus loin sur un des points les plus intéressants de cette ligne: Villers-Benoite-Vaux. Il faut dire qu'en dehors du chemin de fer, Benoite-Vaux est un pèlerinage connu en Meuse (début septembre).

Vers 1157 Albéron de Chiny, évêque de Verdun, donne la terre de Basse-Ham que l'on appellera bientôt Benoite vallée. La légende veut que des bûcherons y entendirent des voix et y découvrirent une statue de la Vierge. L'affluence de pèlerins nécessita un lieu de culte plus important. Benoite-Vaux fut un des grands sanctuaires protégés par les ducs de Lorraine, en particulier de René II (1451-1508), des ducs de Guise et de Bar-Lorraine. Lors de la construction de la ligne TGV Est, des ouvriers ont été hébergés au presbytère. En remerciement, ils ont érigé un oratoire dédié à Notre Dame du T.G.V. qui a été béni le 30 juin 2004.

Mais revenons aux trains, la gare la plus proche du lieu de pèlerinage est celle du village de Villers sur Meuse qui a adopté les deux noms pour drainé les pèlerins comme pour Domrémy-Maxey sur Meuse, La plaque atteste des strates successives.

Pour la gare de Villers-Benoite-vaux, les installations sont encore bien visibles avec la halle qui est devenue une belle salle des fêtes.

Le BV qui est une propriété privée.

avec son annexe

et ses toilettes.

Mais surtout le château d'eau qui est encore en excellent état.

Quittons ce bel ensemble pour aller jusqu'aux Monthairons... Les Monthairons sont actuellement connus pour le relais château

Mais il y a en fait deux sous ensembles: le village des Monthairons et le lieu-dit "petit Monthairons" où se trouve le château. Côté chemin de fer, ce n'est pas la joie

Aux Monthairons, juste une halte

avec son lampadaire typique SNCF

Cette halte est précédée d'un petit ruisseau enjambé par un pont à structure métallique.

Au "petit Monthairons", dans une cour de ferme en face du parc du château, un PN abandonné

Puis à la sortie, un PN plus imposant mais abandonné lui aussi.

Laissons là les Monthairons pour suivre la ligne jusqu'à Ancemont qui a aussi un attrait certain. On entre par le sud avec vue sur une grande halle

Elle présente des singularités, comme cette marque en façade surement vestige d'une annexe.

Mais aussi, on se rend compte de l'autre côté qu'elle a été rallongée de deux portes avec une structure totalement différente (maçonnerie, bardage, charpente...)

En allant de plus près sur ces portes, on voit une différence nette de forme, de structure et de système

mais aussi d'entablement du bas de porte...

Curieusement, les "plus anciennes" ont un seuil en bois soutenu par des rails de récup inversés.

alors que les "plus récentes" (rideau métallique) ont des seuils reposant sur des corbeaux de pierre

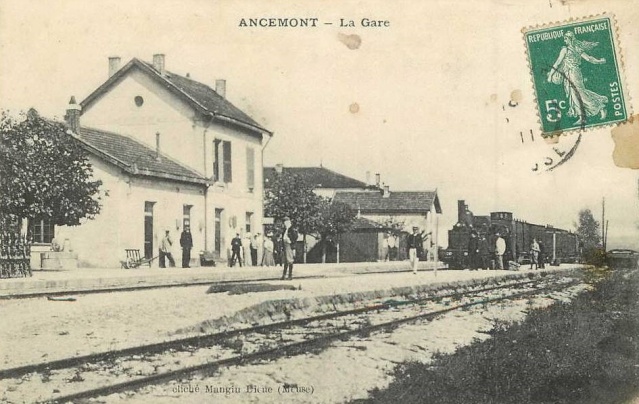

sans doute, l'histoire du bâtiment semble complexe mais l'extension de la halle de ce petit bourg est ancienne comme l'atteste cette CPA où l'on distingue déjà une extension de cette halle en bois. Il est vrai que les guerres sont passées (surtout la 1ère Guerre Mondiale). On peut supposer une extension avant 1914 puis une reconstruction en s'appuyant sur une base de maçonnerie encore utilisable. S'en sont suivies des modernisations

Le BV quant à lui n'a pas beaucoup changé

Le petit PN de sortie que l'on voit sur cette CPA est toujours là

C'est bien triste côté voies.

Avec ce levier derrière la halle.

de plus près

Puis encore un autre à la sortie.

Les derniers trains qui roulaient n'allaient pas bien vite... un TIV à 20 même pas à l'entrée d'Ancemont, c'est bien peu

Encore un PN perdu dans la verdure avant l'arrivée sur Dugny.

Dugny est connu pour deux choses: son usine et son église fortifiée, c'est la dernière gare avant Verdun. Sa particularité est d'être encore en service pour la desserte des imposants fours à chaux ave je crois un train plein et un train vide par jour à l'arrivée et au départ (comme à Sorcy)

En contrebas de la gare on trouve le second point touristique du village. L'église de la Nativité de la Sainte-Vierge est la plus ancienne des églises fortifiées de Meuse; construite dans le second quart du XIème siècle dans l'axe de l'ancienne partie du village. Plusieurs fois endommagée (incendies) et vouée à la destruction, elle fut sauvée par le service des Monuments Historiques qui la classa en 1908 et commença à la restaurer après la Grande Guerre.

Extérieurement Dugny-sur-Meuse possède un double système de défense active et passive. Sa fortification date des XVème et XVIème siècles. La défense active consiste en un hourd (XVIème siècle) qui surmonte la tour et aux fenêtres de tir à l'étage inférieur. La défense passive était assurée par la surélévation des combles de la nef et du chœur prolongée d'une salle forte située au second étage de la tour. Lors de la première Guerre mondiale, elle a été utilisée comme hôpital de campagne.

Revenons aux trains, la gare est bien sûr occupée mais plus par les cheminots.

un peu plus loin, le PN automatisé avec sa maison vendue aussi

L'espace de l'immense quai militaire en face sert pour une partie de déchetterie (déchets verts) et de parc pour l'autre partie

Dès lors, nous arrivons à Verdun

De ce pont nous voyons bien la ligne qui rejoint celle de Châlons, les panneaux en attestent toujours.

Du pont, on aperçoit bien la gare.

Quelques CPA nous montrent que l'ensemble reste fidèle à ce qu'il était. (Remarquez le château d'eau, on le reverra)

La voici au début du 20° siècle... elle n'a pas trop changé.

La fin de cet article est reprise de http://lereseaudepsx.e-monsite.com/pages/archeo-ferro/a-verdun-avec-sebvdn.html

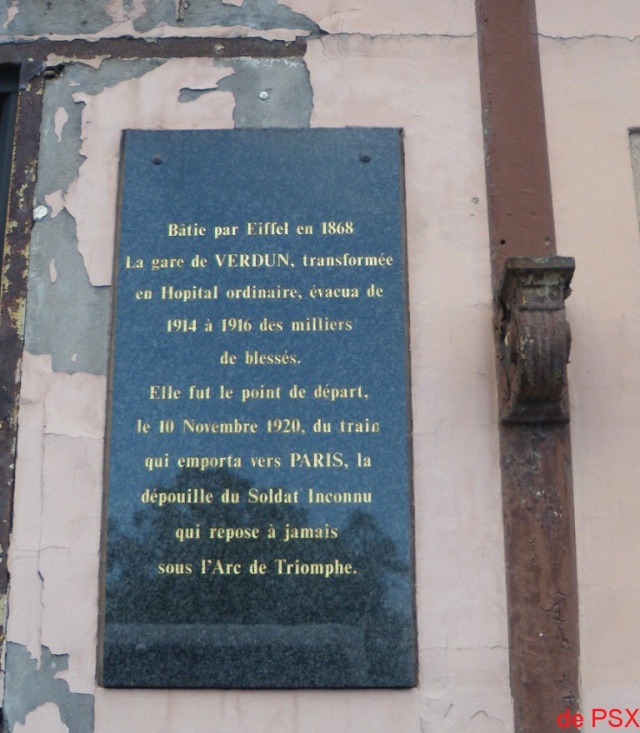

Elaborée par Gustave Eiffel et inaugurée le 1er juillet 1870, la gare de Verdun et sa halle ont une implantation dans une zone de servitude militaire ce qui explique qu'elle ait été construite en " matériaux " légers de façon a être facilement détruite et de ne pas constituer un obstacle en cas de conflit.

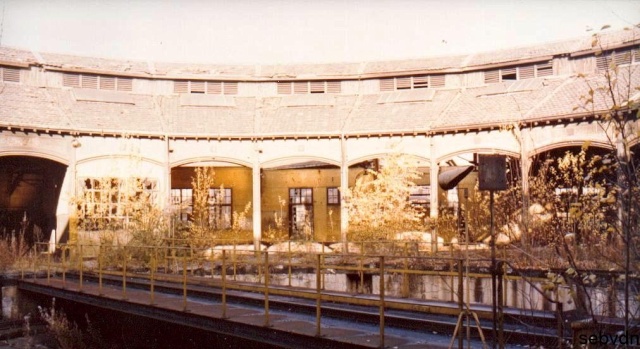

(photo sebvdn)

La halle de Verdun a été détruite en 2011. SebVdn a voulu en garder le souvenir.

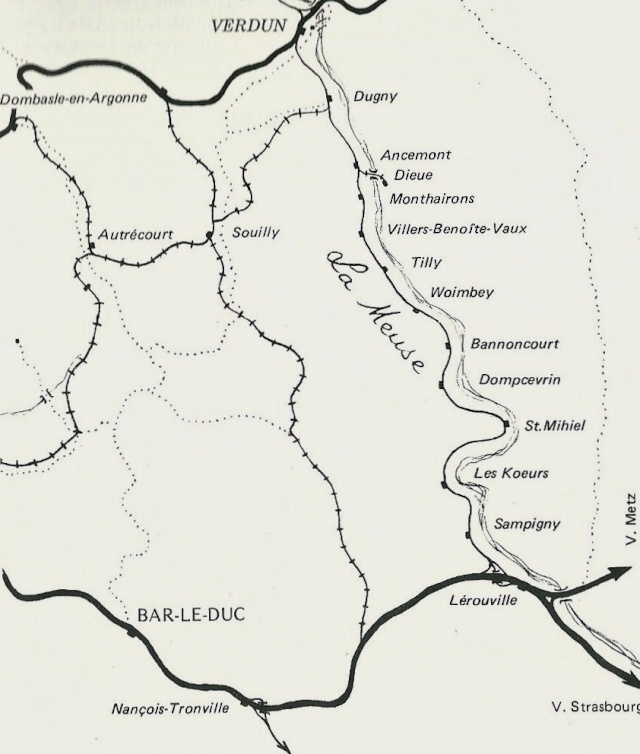

Après la défaite de 1870, les implantations ferroviaires autour de Verdun sont sous le regard de l’Etat Major. En effet, un rapide coup d’œil sur la carte pose question. La carte montre une disposition du relief Nord sud alors que les lignes ferrées sont toutes Est-ouest ce qui pose des problèmes : le profil de voie est difficile.

A Verdun se croisent les lignes Chalons à Metz et Sedan à Lérouville. Première remarque, il n’y a pas de ligne directe entre Bar-le-Duc (préfecture) et Verdun, deuxièmement, ces deux lignes sont très secondaires (voie unique).

La raison en est militaire. Pour l’Etat Major après la défaite de 1870, il ne faut pas trop relier Verdun au reste du territoire pour éviter une pénétration rapide d’un ennemi (l’Allemagne en l’occurrence) surtout en enfoncement vers le sud ; donc point de ligne suivant les côtes de Meuse (nord-sud). Par contre une ligne reliant Chalons à Verdun et Verdun à Metz (3 grandes villes de garnisons) peut constituer un avantage pour le déplacement ferré des troupes. Le plan Séré de Rivières fait de Verdun un pivot de la défense du Nord-Est à partir de 1874 ; en dehors des nombreux forts, le système de communication est un aspect important de la défense.

L’histoire donnera raison à l’EM car pendant la 1ère guerre mondiale, on sait ce qui s’est passé à Verdun. Les lignes ferroviaires étaient coupées et la ville fut reliée par la voie sacrée (routière) mais aussi ferroviaire (par le Varinot en voie métrique). Verdun a beaucoup souffert et sa devise reste « on ne passe pas ».

Il faut préciser que lorsqu’on dit Verdun, il faut comprendre que le front était sur les côtes (Vaux, Douaumont etc…), la ville est dans la plaine… De la gare, on voit parfaitement l’espace du front. Il n’y a pas actuellement de données sur la gare pendant la guerre car Verdun était zone militaire et donc aucune photo autorisée sauf celles de l’armée. Mais les espaces étaient facilement sous le feu de l’artillerie et il est probable que les destructions furent nombreuses.

Du coup les techniques de construction rapide d’Eiffel permirent sans doute la remise en œuvre rapide de la gare après l’armistice. La gare garde aussi la trace du départ du corps du soldat inconnu en 1920. Le 8 novembre 1920, Auguste Thin (engagé volontaire à 21 ans, fils d'un combattant disparu pendant la guerre et pupille de la nation), soldat de deuxième classe du 132e régiment d'infanterie, avait été chargé de désigner le soldat inconnu qui reposera sous l'arc de Triomphe.

Huit corps de soldats ayant servi sous l'uniforme français mais qui n'avaient pu être identifiés ont été exhumés dans les huit régions où s'étaient déroulés les combats les plus meurtriers : en Flandres, en Artois, dans la Somme, en Île-de-France, au Chemin des Dames, en Champagne, à Verdun et en Lorraine.

Auguste Thin tenait un bouquet d'œillets blancs et rouges, et on lui exposa le principe de la désignation : le cercueil sur lequel ce jeune soldat allait déposer ce bouquet serait transféré à Paris et inhumé sous l'arc de Triomphe.

« Il me vint une pensée simple. J'appartiens au 6e corps. En additionnant les chiffres de mon régiment, le 132, c'est également le chiffre 6 que je retiens. Ma décision est prise : ce sera le 6e cercueil que je rencontrerai. » - Auguste Thin

Partant par la droite, Auguste Thin a fait un tour, puis il a longé les quatre cercueils de droite, a tourné à gauche, est passé devant le 5e et s'est arrêté devant le 6e cercueil sur lequel il a déposé son bouquet et s'est figé au garde-à-vous.

Après la grande guerre (14-18), la ligne de Chalons est mise en double voie. Puis, entre les 2 guerres, la ligne ne supporte qu'un trafic relativement faible. Pendant la seconde guerre mondiale, l'armée allemande utilise largement cette ligne. La résistance paiera d'ailleurs très cher les sabotages destinés à retarder les trains de munitions, particulièrement en décembre 1944 à l'entrée du tunnel de Tavannes.

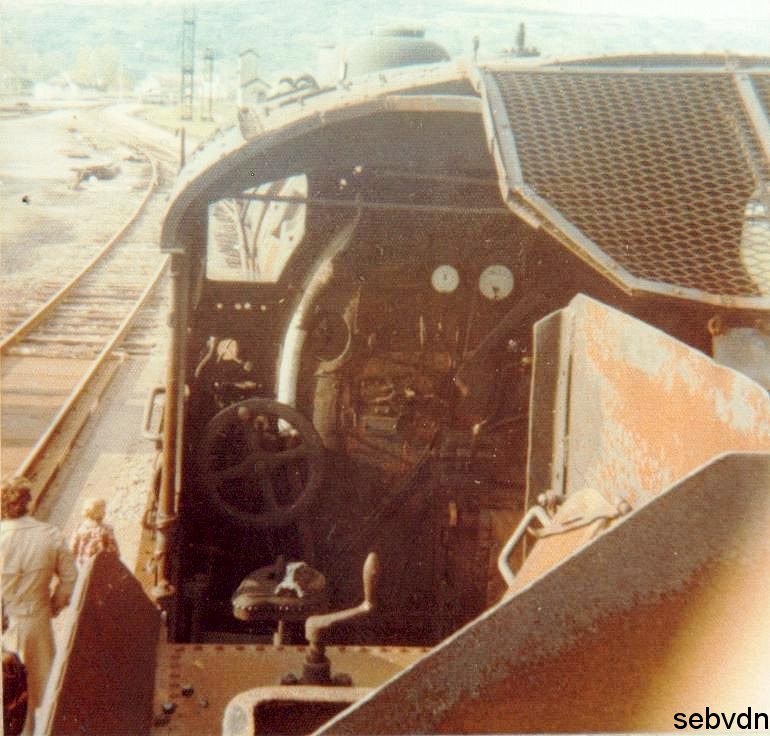

La ligne vers Chalons est donc difficile, de ce fait le dépôt de Verdun prend de l'importance comme relais traction pour assurer des " doubles traction " ou des " pousses " des trains de chaux de Dugny destinés a la sidérurgie lorraine. Ce qui explique qu’un certain nombre de 140C (nombreuses sur Verdun) ont reçu des tenders grande capacité (34X) libérés par la réforme des 150 X après 1965.

Aujourd'hui, il y a un supermarché à la place de ce dépôt

Le dépôt de Verdun grâce à sebvdn

Après la seconde guerre mondiale, la ligne perd son intérêt stratégique et la desserte voyageurs se limite à des autorails de Chalons à Metz ou de Verdun à Metz. Sur toute la ligne, les installations sont simplifiées et les gares intermédiaires fermées. Pour alléger son entretien, la ligne est remise en voie unique comme lors de sa construction, en conservant les meilleures sections de chacune des 2 voies. Cette voie posée sur une plate forme généreuse, permet l'utilisation de cet axe peu chargé pour des transports exceptionnels vers l'Est. De plus, le transport des militaires a fait le fond de commerce de la gare de Verdun avec les permissionnaires. Mais depuis 1995, de nombreux régiments ont été fermés ou transférés.

La ligne reste active avec le trafic de bois, produits chimiques de chaux avec Dugny et occasionnellement de rames militaires. La gare garde une desserte vers Chalons avec des autorails : caravelles et aujourd’hui des X 73500.

Restent ces souvenirs de temps révolus:

(touche pas à ça p'tit....)

Terminons tout au nord par des images de Consenvoye (parce que je les aies). Le style est reconstruction car tout a été dévasté en 14-18. Le BV est une maison privée.

On est loin de la première installation vue sur cette photo début du XX° siècle.

La voie est toujours là et abritait un vélo-rail (à la date des photos: 2011)

le chateau d'eau, qui n'a rien pour faire rêver, porte la marque de cette curiosité

Voici pour ce petit "archéo-ferro" de cette portion de ligne 19; j'espère qu'il vous a plu.

(Merci à mes camarades Denis 140C343, sebvdn, Mortimer et Olazur pour leur crédit de photos anciennes)

Date de dernière mise à jour : 09/12/2024